法の強化

国際人道法を再確認し強化するための継続的なプロセスに従事する。

“戦争に関する法は戦争の歴史とともに始まり、また戦争自体は地球の生命と同じくらい古い。”

―古来より全ての文明と宗教は慣習や騎士道・武士道のような名誉、また双方の契約により戦いの影響を最小限に食い止めようとしてきました―

国際人道法(戦時国際法、武力紛争法ともいう)は、それが違法か合法かに関わらず、武力紛争による不必要な犠牲や損害を防止し、戦闘に参加しないすべての人の保護を目的とした、国際的な条約の総称です。その起源は紀元前に遡ると言われており、現在では主にジュネーブ諸条約とその追加議定書、各種の特定兵器の制限の条約とそれらの慣習法のことを指し、その内容は主に以下の二つに分けることができます。

a)敵対行為に参加しなかった者または直接しなかった者への攻撃を控えること(ジュネーブ法)

-民間人と戦闘員の区別-非戦闘員に対する攻撃の禁止

b)暴力の使用を紛争の目的を達成するのに必要な量に制限すること(ハーグ法)

-不必要な苦しみを与えることの禁止-必要性の原則-比例の原則

また、各国家はこれらの規則の尊重を保証する法的な義務を課せられています。

締約国は、すべての場合において、この条約を尊重し、且つ、この条約の尊重を確保することを約束する。

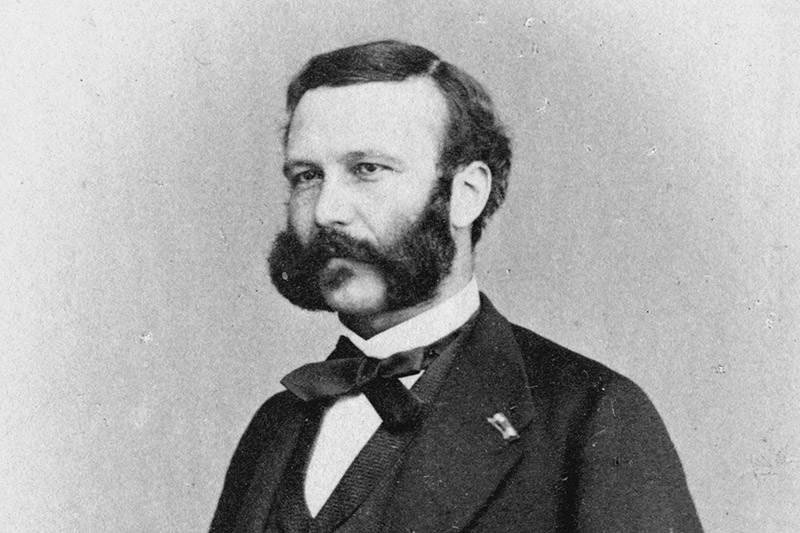

現在の国際人道法の主要な枠組みは、ICRCの創設者アンリー・デュナンの提唱により誕生しました。自身の事業の支援を求め、ナポレオン三世を追ってイタリアに入ると、そこで死傷者が1日だけで4万人を超える、19世紀最大の惨状に遭遇。手当もされず、放置されているだけの負傷兵の悲惨なあり様を目にしたデュナンは、すぐに近隣の農婦や旅人に協力を要請しました。デュナンは当初の目的も忘れて、負傷した兵士を敵味方関係無く介助し、捕虜となっていた医者達の解放にも成功しました。

帰国後、デュナンは自らの体験をもとに出版した『ソルフェリーノの思い出』の中で、二度とこのような惨状が引き起こされないようにと、二つの重要な提案を行いました。

アンリー・デュナン。1901年のノーベル平和賞の第1回の受賞者でもあります。

かねてから国際的な救護団体をつくり、戦争の時に直ちに負傷者を救助できるようにしておくこと

これらの救護に当たる人々は中立とみなし、攻撃しないよう約束すること

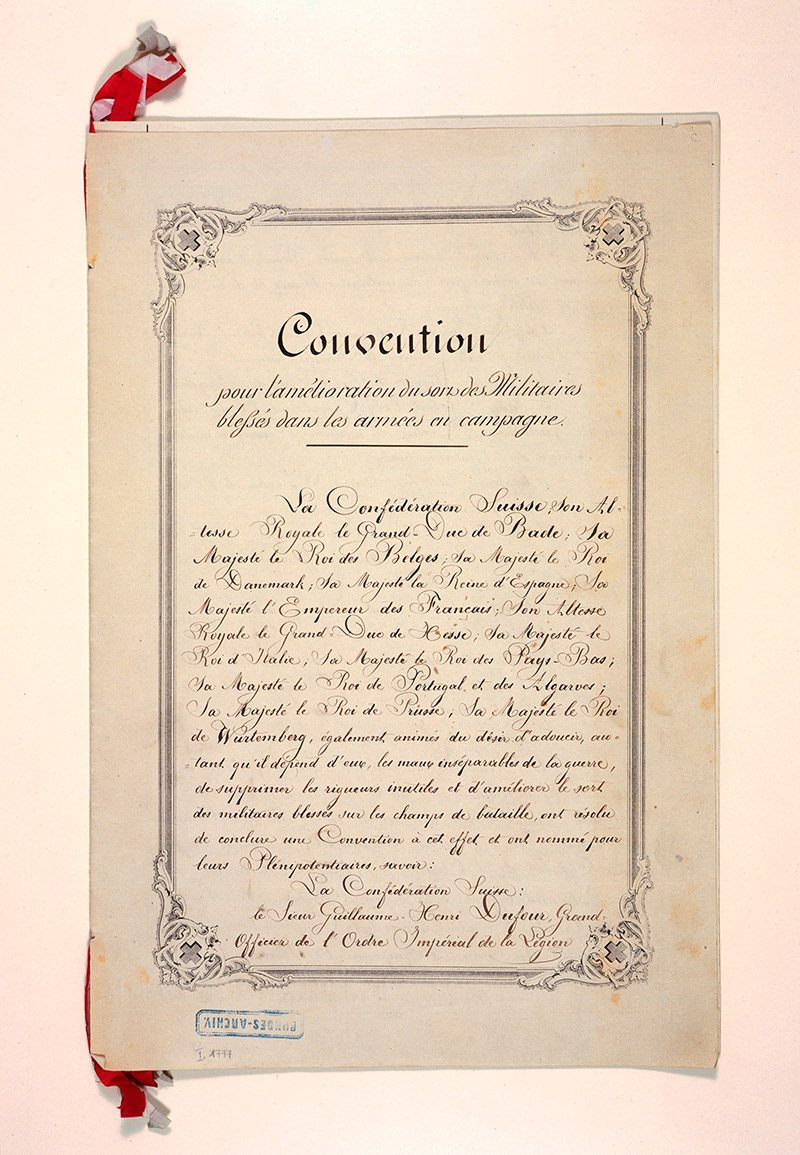

この想いに賛同した識者達がこれらを実現するためにデュナンとともに五人委員会(現ICRC)を設立し、⑴は各地の赤十字社に、⑵は今の人道法の原型となる、1864年のジュネーブ条約(または赤十字条約ともいう)として形作られました。

ソルフェリーノの戦いの惨状は、産業革命がもたらした製鉄や火薬製造の技術の革新により、武器の破壊力と残虐性が増した結果でした。

この組織の真の強みは、鏡の効果にある。国際人道法はICRCに人道支援の権利を与え、交戦国の活動を制限し、さらにその紛争を観察することによって成長し発展していく。この鏡の効果は人道分野でICRCを際立たせる

ICRCは、国際人道法においてその名前と役割が記されている唯一の機関です。全ての人道支援活動のイニシアチブを取る権利や、赤十字の標章への攻撃の禁止、また国際法廷などの裁判で証言をしなくてもよい等の特別な権利は、1949年の4つのジュネーブ条約とそのすべての締約国によって確認されている国際赤十字・赤新月運動規約や、国際刑事裁判所規程に関する手続きと証拠の規則で明確に認められています。

また、ICRCが国際人道法の守護者と言われるゆえんは、国際赤十字・赤新月運動規約5条2項に見て取れます。

ジュネーブ諸条約は各紛争当事者に対して、赤十字の標章を掲げる救護者、車、建物を攻撃してはならない義務を課しています。

ICRCは…

(C)ジュネーブ諸条約によって与えられている任務を実行し、戦時に適用される国際人道法が忠実に実践されるよう働き、かつ同法の不履行に基づくいかなる申し立てをも受け付ける。

(E)ジュネ―ブ諸条約で謳われている中央追跡調査局の運営を保証する。

(G)戦時に適用される国際人道法の知識の理解と普及を促し、そのあらゆる発展に備える。